トウヨウミツバチ協会ではJRA畜産振興事業助成事業として養蜂GAPの調査事業に取り組んでいます。

養蜂GAP導入の手引書

養蜂GAP導入の手引書を作成いたしました。PDFにて閲覧可能です。

養蜂GAP導入のための全国講習会2023開催報告書を作成しました。

養蜂GAP導入のための全国講習会2023開催報告書

表紙 目次 本文

◇養蜂GAP講習会開催予定◇

10月19日 京都養蜂GAP講習会

10月26日 島根県出雲 養蜂GAP講習会

10月30日 宮城県富谷市 養蜂GAP講習会

11月9日 広島県神石高原町 養蜂GAP講習会

11月30日 福岡県北九州市 山田緑地 養蜂GAP講習会

2月22日 鹿児島県鹿児島市 養蜂GAP講習会

養蜂GAP導入の手引書ご紹介しております。

養蜂GAP鹿児島講習会 開催報告

テーマ:「養蜂GAP導入による持続可能な養蜂の推進」(養蜂GAP講習会)

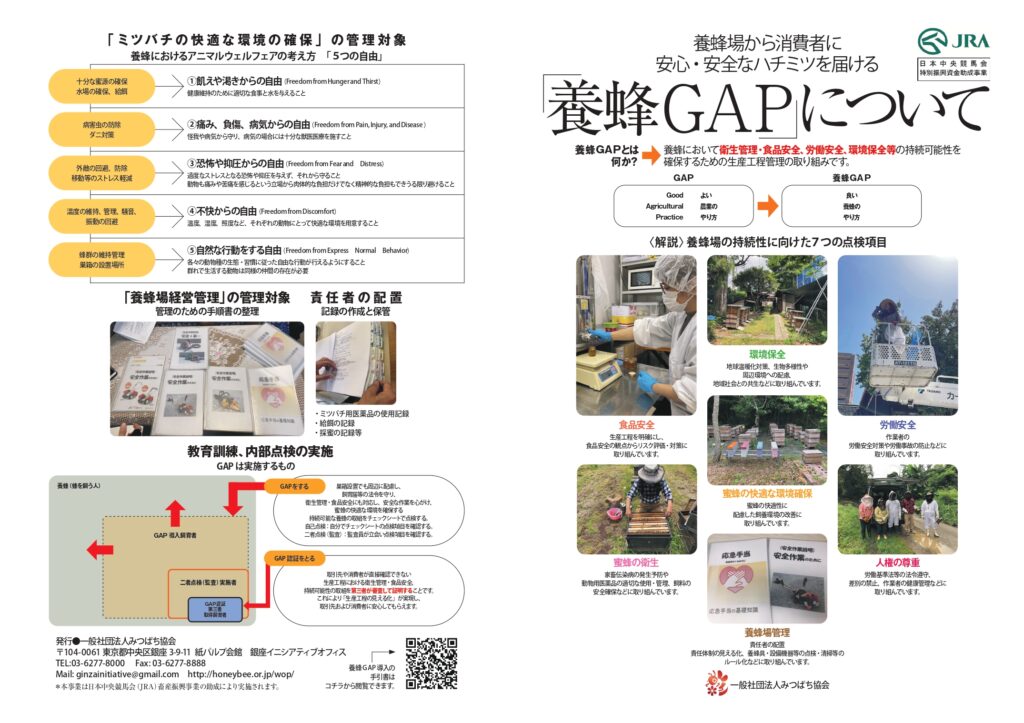

世界をとりまく動きとして「SDGs」(持続可能な開発目標)が、2015年9月の国連サミットにおいて採択され、国の施策として「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)においても、農業の持続的な発展として「農業生産工程管理(GAP)」を推進しています。養蜂分野でも日本中央競馬会(JRA)の助成を受けて養蜂GAPの調査研究が2022年からスタートしました。

蜂蜜の生産工程管理について、これから飼育を始める方や初心者にも分かりやすく説明します。また、講習会の対象は西洋蜜蜂の専業養蜂家から日本蜜蜂趣味養蜂まで含めた飼育届対象者です。あわせて鹿児島県農政部畜産課から、養蜂振興法について説明もいただき、日本の養蜂現場に則した「持続可能な養蜂」について考えていきたいと思います。

日 時: 2024年 2月18日(日) 13:00~16:30 (開場:12:30)

会 場: かごしま環境未来館 多目的ホール (鹿児島県鹿児島市城西2-1-5)

定 員: 80名

参加費: 無料

主催&問合せ:一般社団法人トウヨウミツバチ協会 (東京都中央区銀座3-9-11)

TEL:03-6277-8000 Email:ginzainitiative@gmail.com

【プログラム】

開会挨拶: 高安和夫(トウヨウミツバチ協会 代表理事)

講演1 養蜂振興法について(鹿児島県 農政部畜産課 中小家畜係)

講演2 養蜂GAP導入について 高安和夫(トウヨウミツバチ協会 代表理事)

<休憩>(15:00~15:15)

講演3 導入事例紹介 春日住夫(春日養蜂場代表)

講演4 全国の導入事例紹介 高安さやか(トウヨウミツバチ協会)

質疑応答

終了 17:00 *アンケートのご協力をお願いします。

*この事業は日本中央競馬会(JRA)畜産振興事業の助成により開催します。

申込先:FAX:03-6277-8888 Mail:ginzaInitiative@gmail.com

参加申込は下記の項目をFAXかメール、又はフォームでお願いします。

養蜂GAP講習会に申し込みます。

氏名:

所属:

メールアドレス:

養蜂GAP淡路講習会【終了】

テーマ:「養蜂GAP導入による持続可能な養蜂の推進」(養蜂GAP講習会)

世界をとりまく動きとして「SDGs」(持続可能な開発目標)が、2015年9月の国連サミットにおいて採択され、国の施策として「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)においても、農業の持続的な発展として「農業生産工程管理(GAP)」を推進しています。養蜂分野でも日本中央競馬会(JRA)の助成を受けて養蜂GAPの調査研究が2022年からスタートしました。蜂蜜の生産工程管理について、これから飼育を始める方や初心者にも分かりやすく説明します。また、講習会の対象は西洋蜜蜂の専業養蜂家から日本蜜蜂趣味養蜂まで含めた飼育届対象者です。「持続可能な養蜂」について考えていきたいと思います。

日 時: 2024年1月27日(土) 13:30~16:30 (開場:13:15)

会 場: 洲本市文化体育館 会議室 (兵庫県洲本市塩屋1丁目1−17)

定 員: 50名

参加費: 無料

主催:一般社団法人トウヨウミツバチ協会

共催:兵庫和洋養蜂組合

申込・問い合わせ先;一般社団法人トウヨウミツバチ協会

TEL:03-6277-8000 Mail:ginzaInitiative@gmail.com

【プログラム】

挨拶 淡路家畜保健衛生所 上原和久様

講演1 養蜂GAP導入について 高安和夫(トウヨウミツバチ協会 代表理事)

<休憩>(15:00~15:15)

講演2 導入事例紹介 巽和宏 (巽養蜂)

講演3 全国の導入事例紹介 高安さやか(トウヨウミツバチ協会)

<質疑応答>

終了 16:30 *終了時にアンケートのご協力をお願いします。

*この事業は、日本中央競馬会(JRA)畜産振興事業の助成により開催します。

ミツバチシンポジウム2022

*

下記は2022年に開催したミツバチシンポジウムの報告です。

2022年12月にミツバチシンポジウムを開催しました。

また、令和5年度に養蜂GAP指導者講習を予定しています。

前半スライドが小さいので必要に応じてスライドご参照ください。

スライド(PDF)はこちらです。

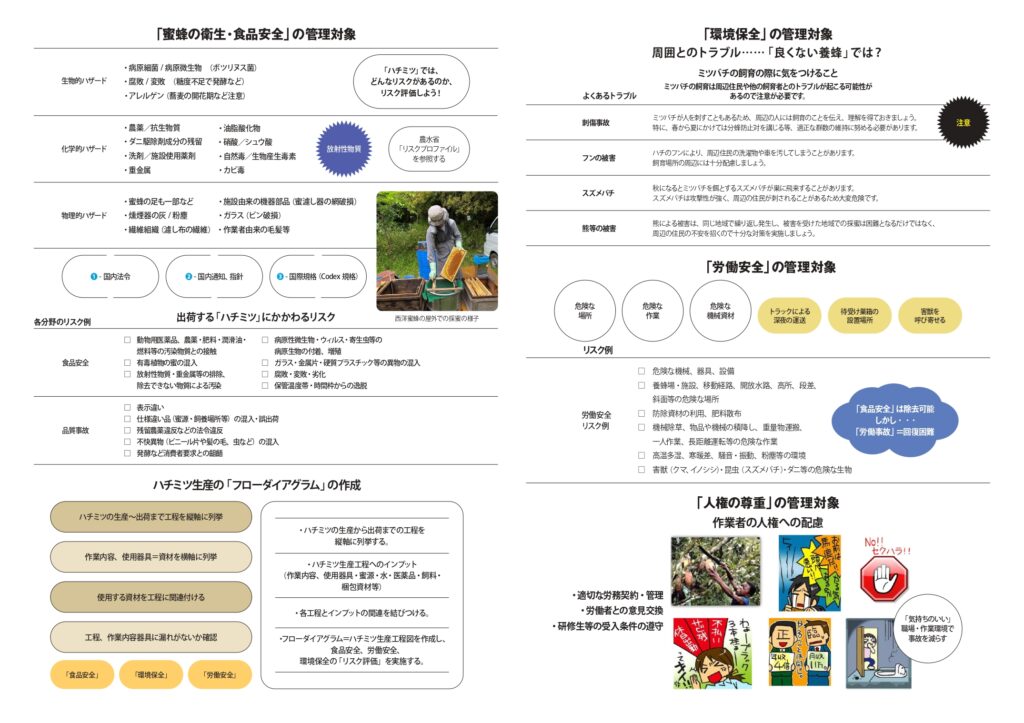

養蜂GAP策定中の適合基準(チェックシート)と運用規則は下記です。

適合基準(PDF)はこちらです。

*養蜂GAP自己点検用はエクセルで集計が可能です。ご希望の方は説明会で共有いたします。

運用規則(PDF)はこちらです。

ミツバチシンポジウム2022開催概要

テーマ:「養蜂GAP」が、地域と養蜂家の新たな信頼を築く。

蜂蜜生産活動の食品安全、環境保全、労働安全、衛生管理等の持続可能性を確保する生産工程管理(GAP)の導入が、次世代育成と言う点からも期待されています。

養蜂家がGAPの取組や活動を自ら実施するために必要な養蜂場の「適合基準」及び「運用規則」を策定し、専門家の指導を受けながら全国で試験運用をはじめました。このシンポジウムは、試験導入の事例を紹介し、あわせて養蜂GAPの概要を解説します。

日 時: 2022年12月3日(土)

第1部10:00~12:00

第2部13:00~15:00

会 場: 中央区立環境情報センター(東京都中央区京橋3-1-1)

*会場参加及び、ZOOM参加の併用

参加費: 無料

開催形態:zoomと会場

申込:グーグルフォームからお申込みください。

https://forms.gle/huu4YM9SWGwn8UTr6

主 催: 一般社団法人トウヨウミツバチ協会

後 援: 農林水産省

*この事業は、日本中央競馬会(JRA)畜産振興事業の助成により開催します。

第1部: 養蜂GAP導入について 10:00~12:00

開会挨拶 : 高安和夫

「蜂蜜製造におけるリスク管理」 10:10~10:30

・粟谷しのぶ氏 (弁護士)

養蜂GAP取組事例紹介 10:30~11:30

養蜂GAPを試験導入し、取り組みをはじめたセイヨウミツバチ、ニホンミツバチの各飼育者が、自らの取組について紹介します。

柳下 浩幸 氏(柳下園 代表)

春日 住夫 氏(春日養蜂場 代表)

- サッポロ・ミツバチプロジェクトでの導入について 15分

本田 真琴氏 (サッポロ・ミツバチプロジェクト事務局長)

舛本 哲也 氏(NPO法人グリーンワーク 会長)

事例についてのアドバイス及び質疑応答

アドバイザー:藤井氏、粟谷氏

<休憩60分>

第2部: 養蜂GAPの概要 13:00~15:00

今回策定している養蜂GAPは、まず、養蜂家がGAPに取組み、自らが蜂蜜生産工程について把握すると同時に、次世代の育成に役立つ内容にしました。養蜂GAPの概要や適合基準について、導入のポイントを解説します。

・藤井 淳生 氏 (安心農業株式会社代表取締役)